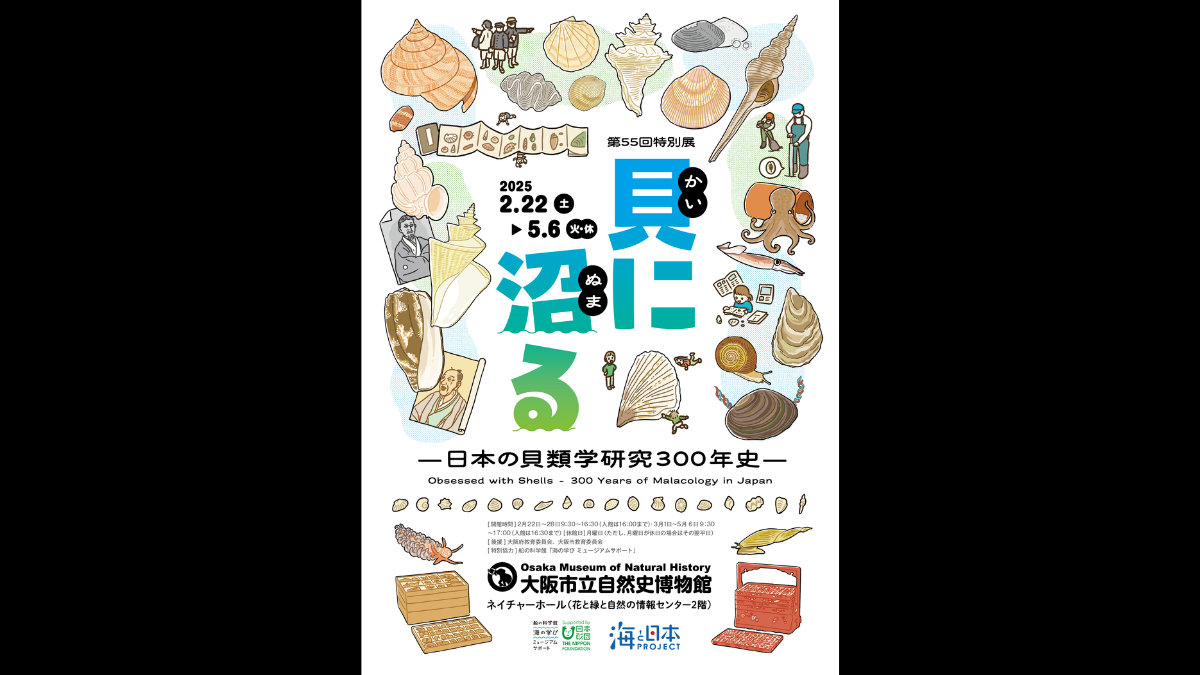

大阪市立自然史博物館では、2025年2月22日(土)から5月6日(火・休)まで、特別展「貝に沼る —日本の貝類学研究300年史—」を開催。

美しい殻とその多様性で人々を魅了する貝。本展では、そんな貝の“沼”にハマり、学問として追求してきた研究者たちの300年の営みを解説する内容だ。日本列島は世界的に見ても多くの貝類が生息する地域で、古来より多くの人が貝のとりことなってきた。江戸時代から現代まで、貝類学の研究はどのように広がりを見せてきたのか? ここでは展示の一部を少しだけご紹介!

上の標本は、幕末・明治の大阪に生きた博物家・堀田龍之助が所属していた貝類標本。仕切り部分に種名が書かれており、当時の貝類の分類や研究の手法を知る上で貴重な手がかりとなっている。

(標本提供:京都府農林水産技術センター海洋センター)

1円玉と一緒に写っているのは、トリガイの人工種苗標本。トリガイは完全養殖が実用化されている貝のひとつ。1960~70年代から養殖のための研究が始められ、現在では京都府、石川県、宮城県などで養殖がおこなわれているよ。

1:ヒオウギガイ(島根県西ノ島町・養殖)、2:エゾヒバリガイ(北海道稚内市)、3:ジャノメダカラ(沖縄県)、4:オオベニシボリ(相模湾)、5:ムラヤママイマイ(新潟県糸魚川市明星山)、6:ミカンオオハネガイ(千葉県館山市沖)、7:カサガイ(東京都小笠原村母島)

貝の研究においては、実はアマチュアによる研究活動による貢献もとても大きい。日本列島のどこにどんな貝がいるのか? 日本の貝類相(ある地域に生息する貝類のリスト)を解き明かすうえでは、各地のアマチュアによる標本の収集活動こそが重要なのだ。

実物標本はじめ貴重な資料とともに、貝の奥深い世界を楽しもう。あなたもぜひ、貝の沼へ! 会期は2月22日(土)~5月6日(火・休)まで。

今回は、読者プレゼントとして、招待券を10組20名様分ご用意! 応募〆切は、3月9日(日)。チケットは3月中頃に発送予定。当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

チケットの応募には無料の会員登録が必要です。

| イベント名 | 特別展「貝に沼る —日本の貝類学研究300年史—」 |

| 会期 | 2025年2月22日(土)~5月6日(火・休) |

| 会場 | 大阪市立自然史博物館 |

| 住所 | 〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23 |

| 開館時間 | 2月22日~28日 9時30分~16時30分(入館は16時まで) 3月1日~5月6日 9時30分~17時(入館は16時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日(ただし月曜日が休日の場合はその翌平日) |

| 観覧料 | 中学生以下/無料、高校生・大学生/300円、大人/500円 |

| 問い合わせ | 06-6697-6221 |

| 公式サイト | https://omnh.jp/tokuten/2025shells/ |