さまざまな分野で活躍する医師に、お仕事の内容や魅力を語ってもらう連載「ドクターズ・リレー」。子供の科学6月号では、東京大学大学院で「分子モーター」を研究している岡田康志博士に取材。物理好きだった岡田青年が、医学部に進むことになった理由や子供時代に夢中だった遊びなどについて紹介しました。ここでは、誌面で紹介しきれなかったインタビューの全様をお届けします。

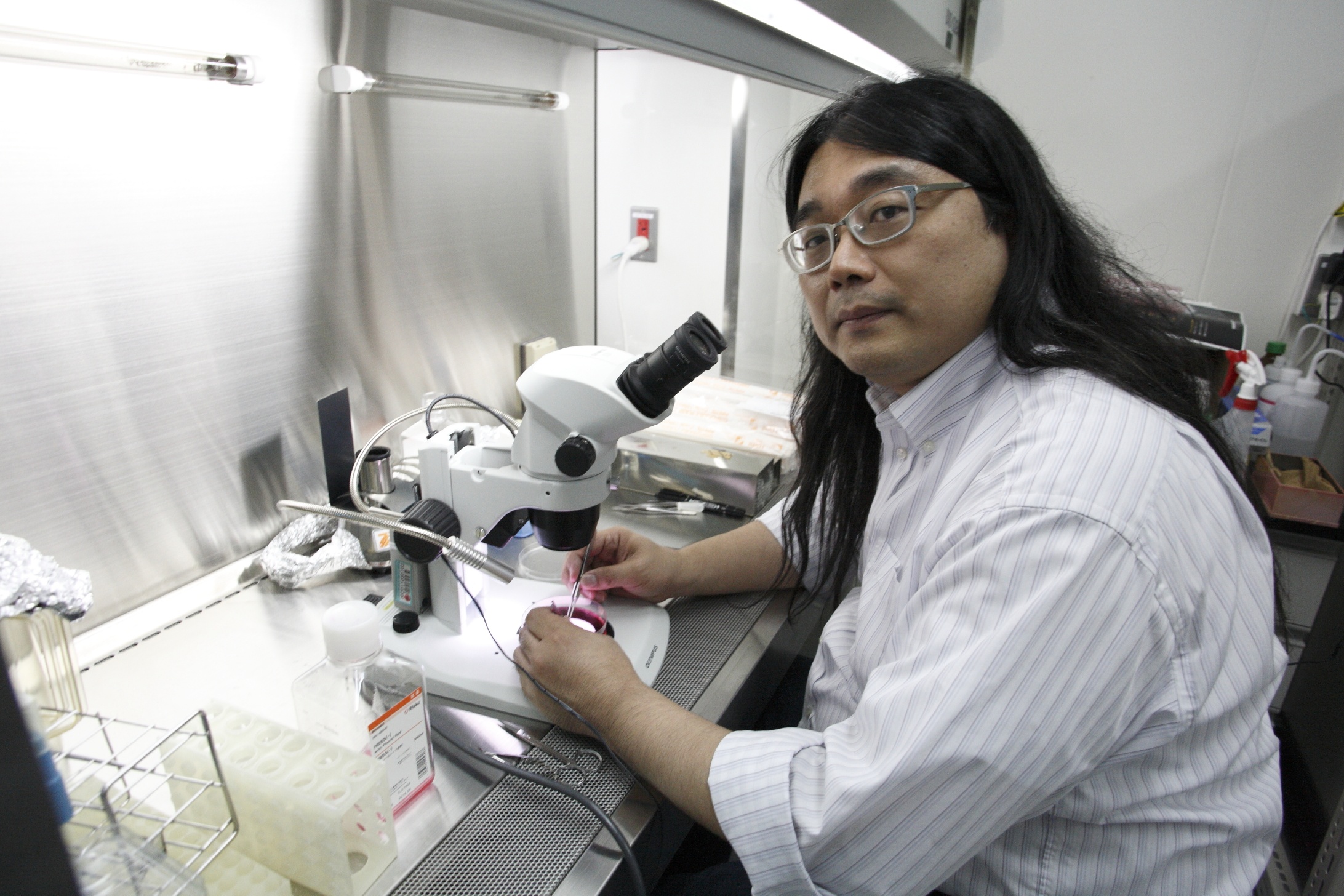

医師、医学博士。大阪府出身。東京大学大学院医学系研究科細胞生物学分野教授。理学系研究科物理学専攻の教授、理化学研究所 生命機能科学研究センターのチームリーダーでもある。生きたまま細胞を直接観察する最先端のイメージング技術を開発して、キネシンという1つの分子が細胞内で物質を運ぶのを可視化した。細胞内のはたらきを定量的に計測し、生命とは何か、生物がなぜ動くのかを研究している。

生き物はなぜ動いているか

──── 分子モーターとは、何でしょうか?

みなさんは、生き物を定義することはできますか? ぼくが中学生のときも、理科の授業で生き物を定義しなさいといわれ、十分な定義づけができませんでした。現在でも、生き物が生きているとはどういうことかは、科学の中で一番わかっていないことの1つです。

ただ、直感的には、 生き物は動くものだと感じるでしょう。そして生き物は、細胞からでき、細胞はさまざまな働きをもったタンパク質や核酸、油などが集まってできています。それらの細胞がそれぞれの働きをすることで、生き物が生きて動いています。分子モーターは、細胞の中でおもに化学的エネルギーから、動き(力学的仕事)をつくり出すタンパク質で、生き物が生きて動くための大もとのようなものです。

── 分子モーターはどうやって見つかったんでしょうか?

昔は、例えば筋肉を動かすタンパク質を探すために、筋肉をすりつぶしてタンパク質を分離して、筋肉を動かすもととなるATP(アデノシン三リン酸:化学反応によってエネルギーをつくり、そのエネルギーで筋肉を動かす)を混ぜ、反応するタンパク質を調べるという方法をとっていました。こうして見つかったタンパク質「ミオシン」は、最初に見つかった分子モーターです。しかし、このような調べ方では、タンパク質を探すための試料がたくさん採れるものしか調べられません。実際に、ある物質を探すのにウシ何万頭分という試料を使って見つけたといった話もよくあります。

1950年代以降、生物学では、体の設計図である遺伝子には体をつくる部品の設計図が入っていて、たくさんの部品が集まって動いていると考えています。生き物がどうして生きているのか、どうして動くのかを知るために、一番自然なのは動かしている部品を探すことです。世界中の研究者たちが体を動かす部品となるタンパク質を探しました。

そのため、体の中のある機能を調べるときには、その機能をはたす部品、つまり、タンパク質やそれをつくるための遺伝子をつきとめるため、”遺伝子ハンティング”を行います。

遺伝子の研究が進み、遺伝子はヒトだと2万個くらいしかないことがわかっています。20世紀の終わりごろになると、ヒトゲノムプロジェクトがはじまり、ヒトの全遺伝子を解読し、体の部品のパーツリストをつくるようになりました。今では、それらの遺伝子を1つずつ壊して、欲しい機能が損なわれているものを調べていくことができます。

私が1つの分子でも動く分子モーターを見つけたのは、ちょうどそうした手法が生まれはじめた90年代でした。現在ならば、全遺伝子というパーツリストから、目当ての働きを担う部品(タンパク質)を探すことができます。

── どうやって遺伝子の並びから分子モーターを探し出すのでしょう?

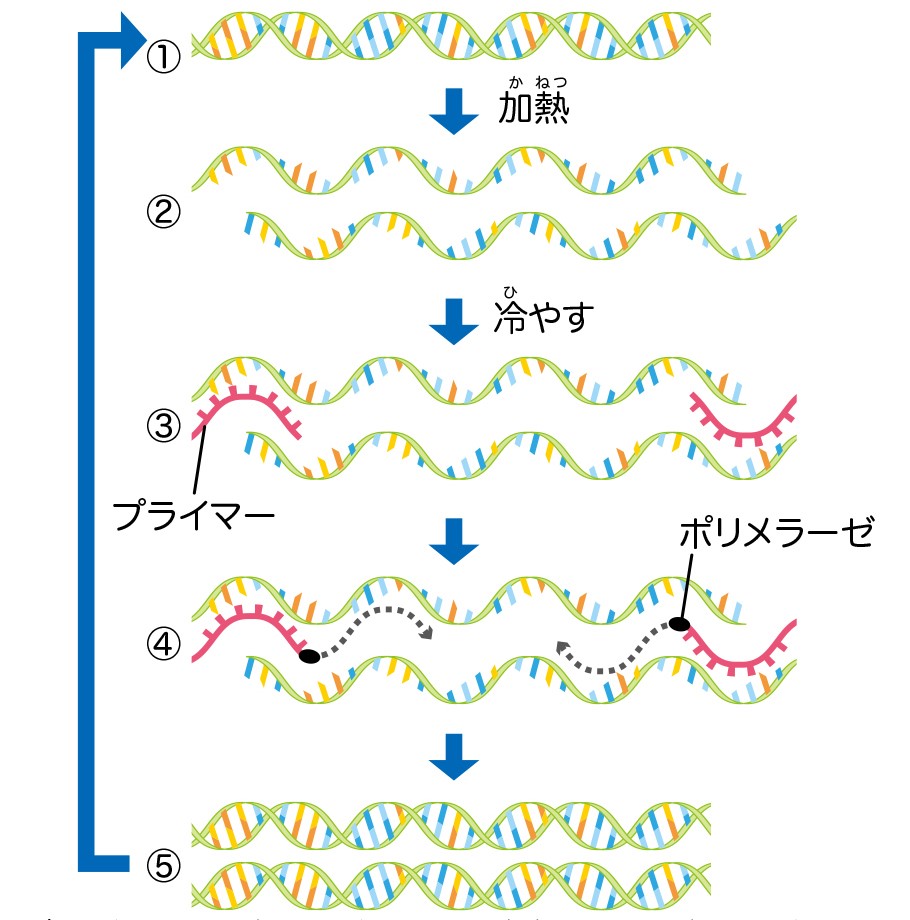

すでに見つかっていた分子モーターの遺伝子の並びを見比べると、いくつか共通したところが見つかります。例えば、ガソリンで走る車であれば、いろいろな形や大きさの車がありますが、すべてタイヤがあるとか、ガソリンタンクやエンジンがある、という共通点がありますね。分子モーターも同じで、ATPを使って動くなどの共通点があって、それを反映して、遺伝子の並びにもある程度の共通点があるのです。そして、ここで応用されるのがPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)の原理です。

PCRは熱したり冷やしたりしながら、ポリメラーゼという酵素を使うことで、鋳型となるDNA鎖から目的の部分を倍々に増やしていく技術です。増やしたい部分の両側に1か所ずつプライマーとよばれる短いDNA鎖を設計することで、どの部分を増やすかを指定できます。このとき、プライマーの部分さえわかっていれば、その間の増やしたいDNAの並びがわからなくても増やすことができます。これを応用して、分子モーターの共通なところ、例えば、タイヤに対応するDNAの並びをプライマーにして増やせば、その間の車体に相当するDNA鎖が増えてくるので、新しい分子モーターの遺伝子を見つけることができるのです。こうしてたくさんの分子モーター候補が見つかりました。

分子モーターを見るために

── 分子モーターを「見る」ことにこだわった理由は?

ある機能を持っているものを調べるためには、その機能を測定する方法が必要です。分子モーターを調べるためには、動きや力が測定できないといけません。一番簡単に考えると、分子が動いていることを調べるためには、実際に見てみればよいのです。

ただ、分子の大きさは約10nm(10万分の1mm)しかありません。分子がソフトボールくらいの大きさだとすると、ヒトの体は地球ほどの大きさになります。こんな小さなものを見るといっても、光の波長は400~800nmもあるため、分子を普通に見ることはできませんでした。

ただし、分子モーターは、それ自体より大きなレールのようなもの(微小管)の上を動きます。そのため分子モーターと思われるタンパク質をガラス板上にたくさん載せて固定し、そこにレール(微小管)を乗せると、レールの上を分子モーターが動こうとしますが、分子モーターはガラスに固定されていて動けないので、逆にレールの方が動きます。このような実験によって見つかったのが「キネシン」という分子モーターです。アメリカの研究チームの実験で、このガラス板に載せる分子モーターをどんどん減らしていき、ガラス板の上に分子モーターが1つしかないという状況でも、微小管が動くことがわかってきました。

そのとき考えられたのが、キネシンは「二量体」という2つの分子が組みになったもので、右手と左手で進む”うんてい”のように、交互に微小管をつかんで進むということです。というのも、二量体のものをわざと片手にすると分子モーター1つでは微小管は動かず、片手のものをたくさん集めなければ動かなかったため、「両手にならないと動かない」と考えられたのです。

ぼくはへそ曲がりなので、微小管をつかむ右手と左手が揃っていなくても動くのではないか、と考えました。そもそも、両手で動くものをわざと片手にしたら上手く動かないのは当然ではないでしょうか。だから、最初から片手で動くものがあるのではないかと考えたのです。

そして、たくさんの分子モーター候補が見つかっていく中で、見つかった候補4つを眺め、分子1つでも動きそうなタンパク質を選んで研究をはじめました。実際、ぼく自身もはじめは分子モーターの候補をガラス板の上に載せて、微小管が動くのを観察しました。そのタンパク質は、1つの分子でも微小管を動かし、モーターとしての働きをすることがわかったのです。

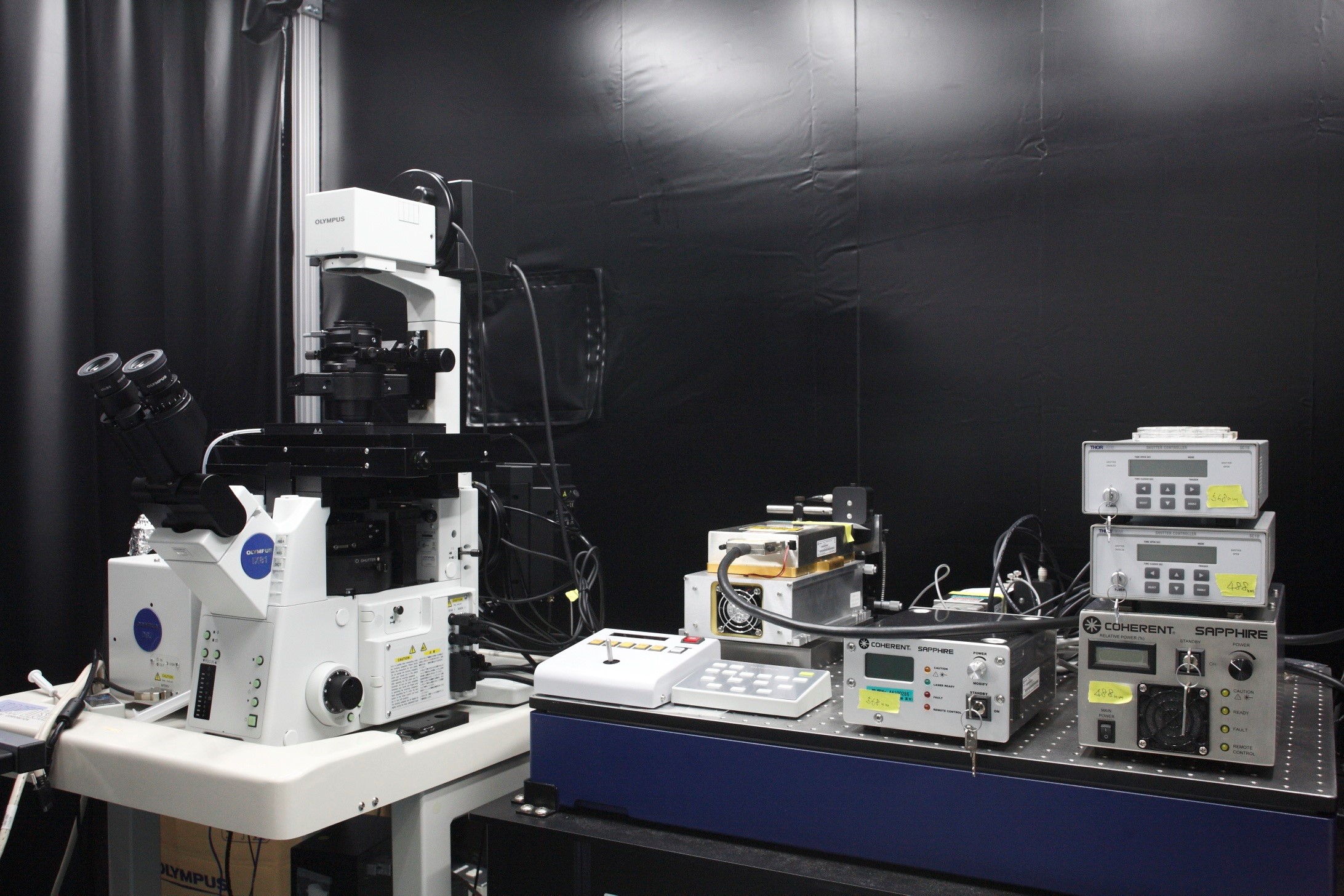

しかし、世界中の人は、その分子モーターは1つではなく群れて微小管を動かしているのではないか、1つに見えたとしても、もう1つが隠れていたりするのではないか、といってきました。そうした人たちを含め、世界中の人が納得して、否定ができないように微小管の上を1つの分子モーターが動いているところを見せるしかない、と考えたのです。そのために1分子モーターが動いているところを見られるようにつくったのが「1分子イメージング顕微鏡」です。

── 実験で大変だったこと、苦労されたことは何ですか?

1つの分子でも動く分子モーターがあることを信じてもらうまでには、大小さまざまな問題がありました。最初、夏に実験を始めたころは、ガラス板にたくさんの分子モーターを載せた実験で上手くいっていました。ところがその後、同じことをしてもまったく動かなくなったことがありました。ついこの間まで動いていたのに、なぜだろうと考えながら徹夜で実験をしたこともありました。その徹夜明けに、朝食を食べようと食堂に行ったら、テレビに祖母の家が潰れているのが写っていて、阪神淡路大震災が起きたことを知ったのです。1月17日のことでした。

そこで、季節が冬になって、寒くなったせいで動かなくなったのではないかと思いつきました。急いで生協でセラミックヒーターを3つ買って、早速研究室でつけて実験をしたら、うまくいったんです。

この問題は、「分子モーターを見る」という段階のもっと前の問題ですね。なかなかうまくいかず、当時の教授からも、「いい加減諦めて、別のテーマを探したほうがいいのではないか」と叱られたこともあります。しかし、「あと3か月、いや半年だけやらせてください」とお願いして実験を続けました。

── 小さな分子をどうやって見るのでしょうか。

分子は10nmほどととても小さく、コロナウイルスですら100nmもあります。普通の顕微鏡では見ることができません。分子を見るときは、分子自体から出る光を捉えます。分子が発する光はとても弱いような気がしますが、じつは1等星よりもたくさんの光子が人の目に届いています。

6等星を見るとき、1秒間に目に届く光子はどれくらいだと思いますか? 実は1万個ほどだと言われています。人間の目の「シャッター速度」は1/30秒程度なので、300個くらいの光子を見ていることになります。人間の目はとても優秀なので、まわりが暗ければそれくらいの弱い光でも見ることができます。ですが、1等星は6等星の100倍くらい明るいですが、昼間は見えませんよね? それと同じで、分子を見るときに、分子が1等星と同じくらい光っていても、まわりが明るいと見ることができないのです。

ですから、ぼくがまずやったのは顕微鏡の電源を抜くこと、顕微鏡の中で光を出すいろいろなものを1つ1つ取りのぞくことでした。

分子の光を邪魔するものは身のまわりにたくさんあります。スギやヒノキの花粉は直径30~40μmと大きく、顕微鏡で見ると光って見えます。ほかにも実験器具を洗う洗剤がガラスなどに残っていても光って見えます。さらに、紫外線のLEDで見ると光って見える、漂白されたシャツや白い紙なども、顕微鏡で見ると光を発して見えます。これらのものは、分子を観察するには邪魔になってしまうのです。そのため、実験を行うときは、半導体工場のクリーンルームのような環境をつくり、服も着替えて行いました。こうして光るものを極力取りのぞき、センサーで分子が発する光を捉えています。

さらに、技術的にも、今から30年前くらいのカメラだと、この分子の弱い光を捉えるのが難しく、人の目くらい感度の高いカメラが必要でした。そうしたカメラは当時は一般的には売られておらず、アメリカ軍だけが持っていました。そのため、アメリカ軍が使うようなカメラを購入したかったのですが、最初は軍事物資だから売れないといわれていました。そこで、さまざまな証明書などを提出することでやっとカメラを入手したんです。ただし、技術が進歩して、現在みなさんが使っているようなスマホのカメラは、そのころのアメリカ軍が使っていたカメラより性能がいいくらいです。

実際に、細胞内輸送を担う分子モーターが1分子であるか、2分子であるかといったことは、その分子モーターが何を運んでいるのか、それを運ぶことでどういったことが起こるのかといった研究のほうが、生物学や医学上の研究としては意味があるかもしれません。しかし、世界中のほとんどの研究者が「2つないと動かない」とする分子モーターが、「1つの分子でも動く」というのが証明したくて、2年くらい研究を続けました。

■分子モーターが動いているところを捉えた画像はこちら

研究を続ける理由とは?

── 現在はどんな研究をされていますか。

現在研究していることも大きく変わっているわけではなく、生きているというのはどういうことかを理解するための研究をしています。その中で不思議なことがありまして、細胞の中で、分子モーターが移動するスピードは、分子モーターが試験管で動いているときより10倍くらい速いことがわかっています。しかも、それは生きている細胞の中でだけ速く、その速さは細胞の生きてる度合いで変わっているように見えます。

分子モータが移動している細胞の中は、細胞質というもので満たされています。多くの人は細胞質というと液体を想像するかもしれませんが、細胞質の30%はタンパク質です。想像しやすいようにいうと、ゼリーをつくる場合、250〜300mLの水に対して、5gのゼラチンを入れます。つまり、タンパク質(ゼラチン)の濃度はせいぜい2%ほどです。それに対して、タンパク質の濃度が30%もある細胞を分子モーターは移動しています。ゼリーよりもかたそうに思えますが、私たちの細胞は、普通に日々働いていますよね。

さらに、研究室の学生が見つけたことですが、細胞にある刺激を与えると、細胞質がゼリーのように固まり、また別の刺激を与えると、細胞質がサラサラに戻ることがわかってきました。つまり、細胞には細胞質をサラサラのままにしておけるしくみがあるのです。何も邪魔するもののない試験管の中よりも、細胞質がある細胞の中の方が分子モーターが速く動けるのはなぜなのか、そうしたことを現在研究しています。

── これらの研究は、どんな役に立つと思われますか?

ぼくの研究が、どういったことに役に立つかどうかは、まったくわかりません。単にどうしてそうなるのか、不思議であったりおもしろいと思ったことを、つきつめているだけです。不思議なことがあって、研究によってそれがどういうことかわかる、それが科学の一番の醍醐味です。

その後、そのしくみがわかることで、それまで想像もしてなかったところで役に立つことはあります。ただ、そもそも最初から「こういう役に立つだろう」と研究するものではありません。本当に不思議なことではなく、すでに予想がある程度ついていなければ、何に役立つかはわかりませんよね。

基礎科学というのは、すぐに何かの役に立つというものではありません。子供でも持っている好奇心や、これは不思議だということを追求していった先に、まったく予想外のものが出てきて、さらにその先でほかのさまざまな研究結果と重なり合って大きな別のことがわかってくるのです。

よく「その研究は何の役に立ちますか?」と聞かれますが、今のところ何の役にも立ちません。ただおもしろいから研究をしています。本質的には科学者といったものは、みんなそうだと思いますよ。

文

1200×675px.jpg)