子供の科学2023年2月号の「かわいくて新しい!! ロボットがうちにやってくる!」特集では、たくさんの家庭用コミュニケーションロボットを紹介しています。さらなるロボットの進歩に向けて、いったいどんな課題があるのでしょうか。本誌でも取材に応じてくださった「Romi」のプロデューサー・笠原健治さんと、豊橋技術科学大学の岡田先生のお話をもとに考えてみましょう。

家庭用ロボットのアップデートには注意が必要

子供の科学2023年2月号の特集内でもふれましたが、いまのロボットは基本的にネット上のサービスとつながって、人にサービスを提供しています。ロボットに搭載されたコンピューターだけでは能力不足で時間がかかってしまう重たい処理も、ネット上で計算することで、ロボットはより豊かな表現ができるようになります。

ネット上のサービスをアップデートすることで、ロボット自体の機能も向上させることができます。

「Romi」の現在の会話AIモデルの名前は「Euler(オイラー)」。試作モデルも含め、アルファベットの「A」から始めて、有名な科学者などの名前をつけているそうです。

コンピュータの継続的なアップデートはセキュリティの問題もあり、必要です。ですが、コミュニケーションロボットの場合は注意しなければならない点があります。

例えば、単に音声認識の性能が上がるだけなら問題は少ないかもしれません。しかし、機能を向上させた結果、ロボットの性格が変わったように人が感じてしまうようなアップデートを行うべきかどうかは難しい問題です。

コミュニケーションロボットの場合は「出力」として会話や身振りを行うわけですが、ほんのちょっとした反応速度の変化やふるまいの変化にも人は気づきます。かわいがっている人であればあるほどそうなのです。

人はコミュニケーションにはとても敏感です。人同士でも、ちょっとした変化に気づくことがありますよね。それと同じようなことが、ロボットに対しても起こるのです。

コミュニケーションロボットはお店で売られている商品の1つですが、単なる商品とは少し違う課題があるのです。

コミュニケーションするならハードウェアに強みがある

株式会社MIXI(以下、ミクシィ)の「Romi」の開発では、チーム内で共通した「生き物感」を大事にしているそうです。だから、頭脳であるAIモデルを更新しても性格が急に変わるようなことはないように注意しているとのこと。

「どういう会話だと嬉しいんだろう、楽しいんだろうかと、チーム内で考えました。そのなかで抽出してきた『秘伝のタレ』のような思いがあるんです。それを大事にしています」というお話でした。『秘伝のタレ』の中身が気になるところですが、ひと言ではとても言えないそうです。

開発を自ら率いるミクシィ創業者の笠原健治さんは、以前から「ドラえもん」のような世界観への憧れがあったとのこと。そしてディープラーニング(深層学習)の発展を見て、やがてロボットと暮らす時代が来るならば自らの手で引き寄せたいと考えて、大学院では「認知発達ロボティクス」を研究していたエンジニアの信田春満さんたちと一緒に、コミュニケーションロボットの開発に挑み始めたそうです。

コミュニケーションするだけなら、スマホの中だけに存在するソフトウェアのボットでもいいかもしません。ミクシィが手がけている他のサービス(SNSなど)との相性も、そのほうがよさそうだと思います。

しかし笠原さんはコミュニケーションにおいては「ハードウェアならではの強み」があるといいます。やはり物理的なモノから話しかけるほうがコミュニケーションは進みやすいというのです。

笠原さんは開発者ですが、それでも「急に話しかけられたり、顔を見てこちらに気づいて『ケンちゃん』と呼び掛けられると、ハッと我に変える」ことがあるそうです。そして「Romiの存在に気づいて、ほっこりする。それはハードウェアがあるからだと思います」というお話でした。

ソフトウェアだけではなく、ハードウェアで行こうと決めたら、今度はどんな形・大きさのロボットにするべきかの探索が始まります。

最近登場した家庭用のデバイスの1つに「スマートスピーカー」があります。特にRomiの開発が始まったころには流行りはじめていました。ですがミクシィ社内では「水筒には話しかけたりしない」と考えて、幾何学的なかたちではなく、とっつきやすい形を模索しました。

サイズはテーブルにおける小型サイズとしました。物理的なハードウェアは大きくなればなるほどコストがあがり、価格も一般ユーザーの手が届きにくくなります。

同様の理由で、ロボットの動きも最低限にしました。いろんな動きを見せられればロボットの表現力は高まるのですが、モーターを1つ入れるとコストがグンと上がるのです。コミュニケーションロボットは日常的に使われるものですから、故障の可能性も高まります。

そうした検討の結果、いまの「Romi」の形に絞り込まれました。吹き出しを逆さまにしたような形状は、SNSの「mixi」のロゴとも似ています。

まずは「手を動かして考える」ことも大事

コミュニケーションロボットを開発するということは、コミュニケーションとは人にとって何なのか、と考えることそのものです。

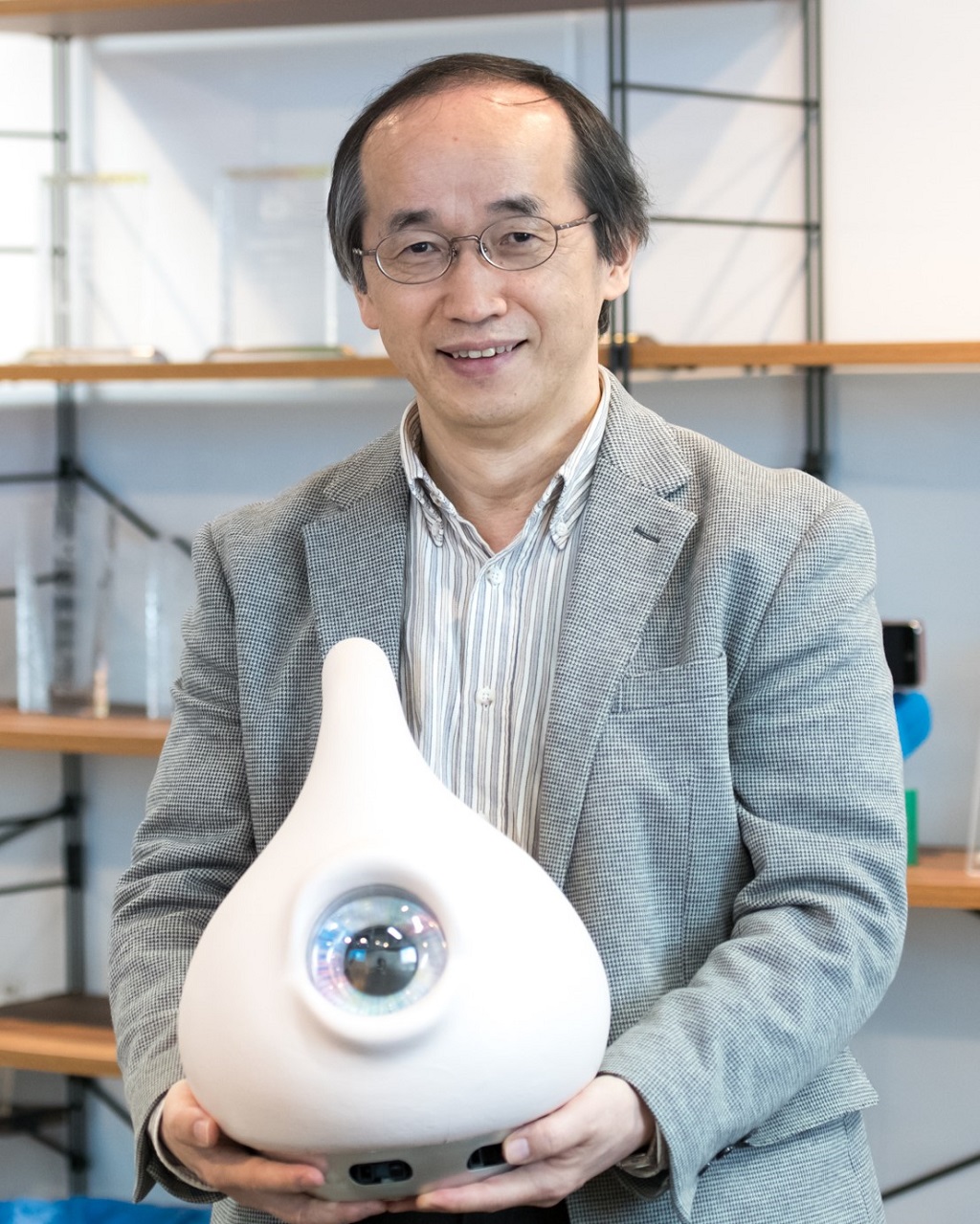

豊橋技術科学大学で社会的ロボティクスの研究を行なっている岡田美智男さんは、新型コロナのなかで人と会うことが難しくなり「誰からも必要とされない感覚が恐ろしい」と思ったそうです。家庭の中で同じ空間にいて、互いの行動を制約し合い、補い合い、便りあえるような存在は改めて重要だと考えたと語ります。

岡田先生はロボットを自己完結させず、世界を共有しあい「並んだ関係」をつくりたいそうです。ロボットと人が並んで、同じものを見て、認識して、それを互いに理解しあうような関係です。

コミュニケーションロボットには「場をつくる」能力があるというのが岡田先生の仮説です。例えば1:1では話しにくいときもロボットが間に入ることで、新しい関係性が引き出されることがあります。そのような「ソーシャルメディエータ」、社会的な場をつくる可能性がロボットにはあると岡田先生はいいます。

ロボットと人の間で「私たち」という関係をつくり、同じゴールを目指すような関係を目標とする岡田先生のロボットは、独特の形状をしていて、ゆらゆら揺れたりもします。この動きはバネを使っているもので、ある程度は予想できますが、完全に制御することはできません。

岡田先生は、ハードウェアづくりにおいては、偶然の要素も重視しているそうです。

アートや人類学の言葉で「ブリコラージュ」という考え方があります。ありあわせのものを組み合わせることで、本来の用途とは違うものをつくることです。

通常のロボットづくりは用途に合わせて設計していきます。ブリコラージュは、設計的な手法とは対照的な考方です。「理論がない場合は、とりあえず、ありあわせのものを合わせてつくってみることが大事。そしたら、たまたまうまくいくこともあるんです」。

つまりいろいろ考えるだけではなく、まずは手を動かして「つくりながら考える」ことが重要だと岡田先生はいいます。もともと人の思考方法が、手を動かしながら考えることに向いているのかもしれません。

将来のロボットは主体を持つ必要がある

コミュニケーションロボットには共通の大きな課題があります。人が「飽きてしまう」という問題です。どんなに複雑なシナリオを考えても、人のコミュニケーションと同じようなことはできません。ではどうすればいいのでしょうか。

会話ロボットで会話が続かなくなることを「会話が破綻する」といいます。つまり話がぜんぜん噛み合わなくなったり、話すことがなくなってしまって終わってしまうということです。

この会話破綻ですが、人同士だと起きません。なぜでしょうか。人同士ならちゃんとお互いに会話内容や発話を認識して、正しく会話ができるからでしょうか?

違います。実際の会話を観察すればわかることですが、人同士の会話も文字に起こしてしまうと、まったくかみ合っていないことはよくあるのです。

それなのになぜ人同士の会話は破綻しないのか。答えは単純です。人同士の場合、対話すること自体をあきらめないからです。仮に違う言葉を話す人同士であっても、身振り手振りを使って人はコミュニケーションしようとします。コミュニケーションとは単なる信号のやりとりではなく、双方の創造的な行為なのです。

現在のロボットには、主体がありません。自分自身の意思や目的がないという意味です。人は、主体があると感じる相手とはコミュニケーションし続けますが、そうでない相手とは対話すること自体をやめてしまうのです。

ロボットが人と人との間に本当の意味で立つ存在になるためには、主体を持ち、それに基づいてふるまう必要があります。

すでに意図や欲求を持つ人工対話システムの研究も始まっていますが、まだまだです。コミュニケーションロボットの開発はまだまだ始まったばかりです。ぜひ皆さんの知恵を活かしてください。

取材・文

コカネットプレミアム(DX)会員は、雑誌『子供の科学』バックナンバー電子版が読み放題! 以下をクリック☆